こんにちは!

皆さんは、文化大革命についてご存知でしょうか?

文化大革命は、中華人民共和国(以下、中国)において、1965年から10年間に渡って起こった社会運動のことです。

名前自体は聞いたことがあるかもしれませんが、高校の世界史の教科書でもさらっと流してある部分なので、実際にどういうものだったのか説明できる人は、あまりいないのではないでしょうか。

しかし、文化大革命は、現在の中国を知る上で、とても重要な事件!!です。

文革のキーマン・毛沢東と60年代までの中国

文革を説明するためには、毛沢東(もうたくとう)の存在は欠かせません。

天安門(てんあんもん)の上に肖像画が飾られている、不思議なヘアースタイルのあの人ですね。

毛沢東は、1949年に中華人民共和国が成立する以前から、中国共産党で国家主席、つまり最高指導者の地位にあった人物です。

中国で一番、偉い人ってくらいに思っていただければよいです!

第二次世界大戦後、中国では国民党と共産党が戦う内戦状態。

いわゆる国共内戦(こっきょうないせん)が続いていましたが、その中で毛沢東は共産党を勝利に導いた指導者として、英雄的な立ち位置にありました。

しかし、そんな毛沢東もとある出来事をきっかけに、国家主席の座を追われることになります。

毛沢東の失策!大躍進政策ってなに?

その出来事というのが、大躍進政策(だいやくしんせいさく)の失敗でした。

世界も失笑してしまう知る人ぞ知るこの政策。。。。

大躍進政策とは、簡単に言えば、中国の生産力拡大を目的におこなわれた、一連の政策の総称です。

国共内戦によって、中国では戦後の経済復興が他の国に比べてお幅に遅れてしまっていたのです。

そこで、世界に追いつけと毛沢東はこの大躍進政策によって、中国の経済を短期間で復興させ、生産力をアップさせようとしたわけですね。

しかし、この政策かなり無理があったようです。

とにかくヨーロッパを越えようと、知識もないまま鉄鉄鉄!と鉄に執着。鉄さえつくっとけば経済はあっというまに世界に追いつくだろう!と毛沢東は考えたのでした。

溶鉱炉をつくったはいいけど、なんだかそれっぽいものを技術がないままつくったものだから粗悪品の山ができ、おまけに再利用ができないというありさま。

当時は反抗するものは粛清だったので誰も「この政策やばくないっすか?」と突っ込む人もいませんでした。

大躍進政策の内容と失敗の原因について解説すると一記事では収まりきらないので割愛しますが、これによって中国では大飢饉が起こり、1958年から62年までの四年間に、2000万人近い餓死者を出してしまいます。

2000万人ですよ??

どんだけこの政策が馬鹿げたものだったのかわかりますよね。

餓死がこんなにでるということはかなりの食糧不足。経済復興のはずが多くの国民に死をもたらしてしまったのです。もう同情しかありません。

一体どうしてその政策を考えたのか。。これなら経済が遅れてもなにもしないほうがマシでしたよね。

この結果、毛沢東はその失敗を批判され、1959年には国家主席再選を辞退せざるを得なくなります。

当然の結果ですね!

海瑞罷官で情報操作?自暴自棄になった毛沢東

この時、毛沢東は事態を収拾するため、『海瑞罷官(かいずいひかん)』という当時中国で人気だった歴史劇を引き合いに出して、共産党への批判を国民に呼びかけました。

『海瑞罷官』とは、明代の海瑞という官僚が主人公の歴史劇で、北京副市長であった呉晗(ごがん)という人物によって書かれました。

内容としては、官僚である海瑞が、人民のために正義を貫く姿を描いたストーリーになっています。

人民のために皇帝に対してすら恐れず立ち向かっていく姿を、権力と戦う民衆のあるべき姿として引き合いに出したわけです。

そうして政府への自由な批判を許すことで、ガス抜きをしようとしたわけですね。

再びトップにあがろうと必死だったのがわかります!

こうした空気の中、中国の初代国防部長(国防大臣のようなポスト)であった彭徳懐(ほうとくかい)が、大躍進政策の失敗を指摘する書簡を毛沢東に送りました。

本来であれば、彭徳懐の行動はまさしく海瑞になぞらえて称賛されるべきでしょう。しかし、毛沢東がとった行動は、それとは真逆でした。

毛沢東って本当にみかけによらず傲慢チキな男だったんですね!

毛沢東・文化大革命を批判され逆ギレ

なんと、毛沢東は党の全体会議で、彭徳懐の書簡を批判し、彭徳懐とその関係者を、「反党、反人民、反社会主義の傾向を持つ右翼日和見主義者」として、全ての職を解任する決定を下したのです。

おかしな話ですが、辞任したといえどもこの当時の毛沢東がどれほどの力をもっていたのかわかりますね。

そして、毛沢東は新たな国防部長として、日頃から毛沢東への忠誠を買われていた林彪(りんぴょう)を選びました。

彭徳懐は毛沢東と同じ湖南省の出身で、共産党の軍隊である八路軍(はちろぐん)の指揮官として、戦中、戦後の戦場を戦い抜いてきた英雄的人物でした。

しかし、そんな彭徳懐が、毛沢東への批判で失脚し、代わりに毛沢東への忠誠心が厚い林彪が軍事のトップとして就任したことになります。

『海瑞罷官』と彭徳懐、そして毛沢東と林彪は、このあと始まる文革を理解する上で重要なキーワードとなってくるので、よく覚えておいてください。

ともかく、文革が始まるまでの中国の状況はこのようなものでした。

大躍進政策の失敗と、それによる毛沢東の失脚、そして毛沢東による反対派弾圧という流れが、文革へとつながっていくわけです。

それでは次に、毛沢東失脚から文革開始までの流れを見ていきましょう!

「上海組」による『海瑞罷官』への批判

このように、大躍進政策の失敗により、毛沢東は国家主席の座を降りることになります。

一方で、自らを批判した彭徳懐を失脚させ、林彪を国防部長に据えることで、自分の支持者が軍事権を握っている、という状況を作り出しました。

なかなか賢い男ですよね!そうじゃなきゃこんなに建国の父として崇められることもなかったのでしょうが。。。

ただし毛沢東が国家主席の座を降りたあと、国家主席になったのは劉少奇(りゅうしょうき)でした。

劉少奇は、大躍進政策の失敗によって起こった混乱を収拾すべく、資本主義寄りの政策を採っていきます。

劉少奇は、彭徳懐同様に大躍進政策の失敗を指摘しつつも、毛沢東個人への過度な攻撃はしないよう、慎重に改革を進めていきました。

しかし、毛沢東の側は劉少奇の政策に不満を抱いており、権力奪還の機会を狙っていました。

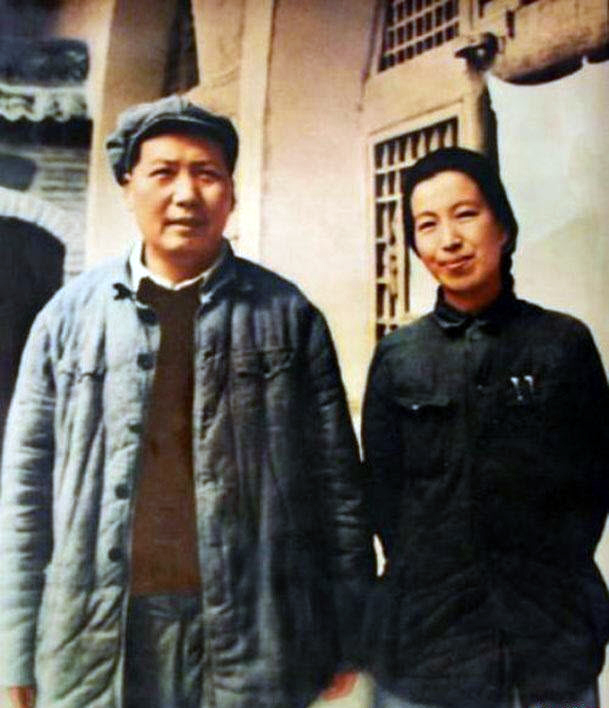

こうした中で、文革が構想されました。ここで毛沢東が目を付けたのが、毛沢東の三番目の婦人である江青(こうせい)と「上海組(のちの四人組)」の存在です。

左から毛沢東の4番目の妻である江青、姚文元、王 洪文、張 春橋ですね。女性4人組かと想像していましたが普通のおじさんが3人です。

江青は上海で映画女優をしていた人物で、1939年に毛沢東と結婚しました。

当初、毛沢東は江青の政治関与に否定的な態度をとっていましたが、魯迅芸術学院(ろじんげいじゅつがくいん)の教授などを歴任する中で、文芸方面での政治力を発揮していきました。

上海組は、そんな江青や文芸評論家の姚文元(ようぶんげん)を中心とした、政治活動グループです。

1965年、そんな上海組のメンバ一人である姚文元が、上海の共産党機関紙、『文匯報(ぶんわいほう)』に、論文「新編歴史劇『海瑞罷官』を評す」を寄稿しました。

内容は、『海瑞罷官』のストーリーには、先に失脚した彭徳懐を海瑞になぞらえ、彭徳懐が批判した毛沢東を「暴君」として告発する意図が含まれている、と主張するものです。

もちろん、この主張に確かな証拠などありません。すでに説明したように、『海瑞罷官』はそもそも毛沢東自らが引き合いに出し、国民に共産党への自由な批判を求めたものでした。

にも関わらず、上海組と毛沢東は反対にこの『海瑞罷官』を利用して、すでに失脚したはずの彭徳懐を中心とする、反革命派の陰謀があると主張したのです。

こうした上海組の動きと軌を一にして、毛沢東も「資本主義の復活を目論む策謀がある」との発言をし、そうした策謀を企む人々を「走資派」として批判しました。

この「走資派」として想定されていたのが、劉少奇や彭徳懐など、毛沢東と政治的に対立する(本人たちにその意図があるかは別として)人々であったことは言うまでもありません。

このように、毛沢東と劉少奇との政治的対立が、上海組による『海瑞罷官』への批判によって、文芸の世界を巻き込んだ問題へと発展していきます。

共産党内の毛沢東派と劉少奇派という派閥対立を文芸(文化)と絡めて中国全体に広げていくところに特徴があったわけです。

これが、「文化」大革命と呼ばれる理由になります。

日本では中華人民共和国の建国以来、一貫して毛沢東が政治のトップであり続けたかのように思われがちですが、実は50年代の後半、彼は大躍進政策の失敗を理由に、国家主席の座から降りなければなりませんでした。

代わって国家主席となった劉少奇は、大躍進政策の失敗を取り戻すために、資本主義的な改革をおこなおうとします。

これに不満を持つ毛沢東は、権力奪還を計画するようになり、「上海組」を中心とする文芸界を、そうした政治闘争に巻き込んでいくのです。

紅衛兵の登場と文革の拡大

毛沢東(もうたくとう)の婦人である江青(こうせい)率いる上海組が、歴史劇『海瑞罷官(かいずいひかん)』の批判をおこなったことで、文革の口火が切られたことを説明しました。

こうした毛沢東派の動きに対して、北京市長であり中京政治局委員でもあった彭真(ほうしん)は、1966年2月3日、「二月提綱(にがつていこう)」という文芸活動に関する報告書を提出し、上海組による『海瑞罷官』への批判を否定しました。

『海瑞罷官』の作者である呉晗(ごがん)は、前回紹介したように北京副市長で、彭真の腹心でした。

また、彭真は戦前、劉少奇のもとで活動していた人物で、いわば劉少奇派閥に属する人脈でした。

そんな彼が「二月提綱」を報告したことは、劉少奇をはじめとする共産党中央部が、毛沢東と上海組による『海瑞罷官』への批判を公式に否定したことになります。

これに対し、毛沢東は同年4月、林彪(りんぴょう)の影響下にある人民解放軍の軍事力を盾に、政治局常務委員会拡大会議で「二月提綱」の取り消しを決議させ、彭真の全職を解任します。

そして、5月16日、毛沢東は「五・一六通知」を発表し、文革の開始を公式に宣言しました。

この中で、毛沢東は学術界、教育界、新聞界、文芸界、出版界など、文化領域における指導権を奪い取ることを目標として定めました。こうした部分から、当初は共産党内における政治的対立だったものが、文化領域を巻き込む社会全体の「革命」へと発展していく様子を読み取ることができます。

そして、毛沢東はこの「五・一六通知」を経て、江青、姚文元などを中心とした中央文化革命小組(以下、文革小組)を設置し、文革の指導部としました。

紅衛兵の誕生

さらに、5月29日には、有名な紅衛兵(こうえいへい)が組織されます。

紅衛兵は、人民解放軍など正規の軍隊ではなく、大学生や高校生など、主に学生から成る文革の実働部隊です。

彼らは毛沢東個人を崇拝し、林彪が毛沢東思想を人民解放軍に徹底するために出版した『毛沢東語録』を教典のように掲げながら、毛沢東と文革小組が「走資派(そうしは)」と名指しした人物たちを次々と逮捕、拘束しました。

走資派とは、読んで字の如く、資本主義を取り入れようとする人々のことで、具体的には、

劉少奇などのように資本主義的な改革をおこなおうとした人々を指します。

また、国家主席である劉少奇をはじめ、資本主義的な改革を進めようとする人々の多くが共産党の実権を握る立場であったことから、「実権派」とも呼ばれます。

こうして、毛沢東は政治的に対立する人間をいつでも走資派として名指しし、紅衛兵がそうした人物を逮捕、拘束する、という体制ができあがったわけです。

それにしても、劉少奇は毛沢東の失敗の尻拭いをするために改革をおこなおうとしたのに、ひどい話です・・・汗

しかし、紅衛兵のターゲットとなったのは何もそうした政治家だけではありませんでした。

紅衛兵の活動は日本で言うところの学生運動のような様相を呈し、彼らの通う学校の校長や教師などが、紅衛兵による暴力をともなった「吊し上げ」を受けました。

このような活動は徐々にエスカレートし、大学や高校があるような都市部だけでなく、農村部においても、地主、富農、資本家などの吊し上げがおこなわれました。

こうして、文革は全国的な広がりを見せることになります。

紅衛兵による文化の破壊

さて、ここまでで文革のスタートと、紅衛兵による運動を見てきたわけですが、ここまでならば、文革による被害は人的なものだけで済んだでしょう(その時点で深刻な被害ですが・・・)。

しかし、文革が文化領域を巻き込んだ「革命」であったことを忘れてはなりません。

文革小組の中心人物である江青は、中国の古典文化を「四旧(しきゅう)」、すなわち、旧文化、旧思想、旧風俗、旧習慣であると批判し、資本主義の再来を招く恐れのある堕落した文化であると規定しました。

この結果、紅衛兵は「四旧打破」のスローガンのもと、中国の書物、絵画、建造物などを破壊する活動を開始します。

この活動によって、中国四千年の歴史の中で生まれた多くの文化遺産が徹底的に破壊されました。

そうした物の中には、チベットや内モンゴル、ウイグルなど、少数民族の文化遺産も含まれました。

たとえば、チベットにはご存知のようにチベット仏教の寺院が多数ありますが、その多くが文革の時に破壊されてしまいました。現在残っているのは、文革後に再建されたものがほとんどで、建立当時のままの姿で残っているものは、ポタラ宮を除けばほとんどありません。

また、そうした寺院に住む僧侶も、四旧の担い手であるとして、激しい攻撃の対象になりました。

このようにして、文革はまさしくその名の通り、中国の文化全体を破壊する革命となっていったのです。

劉少奇の失脚とその末路

このようにして過激化していく文革に対して、全く抵抗がなかったわけではありません。

特に共産党の古参党員によって、文革小組への批判がなされました。

しかし、文革の実働部隊であった文革小組への批判は、そのまま毛沢東への批判となります。結果として、古参党員たちは失脚し、文革小組の権益が拡大していく一方でした。

こうした中で、毛沢東による攻撃の最終目標であった劉少奇も動かざるを得なくなってきます。

劉少奇は、1966年8月に共産党中央委員会総会を開催し、そこで毛沢東と林彪の除名を討議にかける計画を立てます。

しかし、この計画は失敗に終わってしまいます。

総会は開かれず、1967年劉少奇とその妻王光美(おうこうび)、そして劉少奇に次ぐ党のNo2の地位にあった鄧小平(とうしょうへい)が失脚、紅衛兵による「吊し上げ」の対象になりました。

68年には、劉少奇の共産党からの永久除名が決議され、そのまま劉少奇は紅衛兵による監視のもと、軟禁状態に置かれます。

同年11月12日、劉少奇は肺炎によって70歳で死亡、最後まで家族との面会は許されず、医師によるまともな治療も許されませんでした。

前に紹介した彭徳懐(ほうとくかい)も、劉少奇同様に悲惨な死を遂げます。

彼は失脚したのち政界を引退していましたが、江青は再び彭徳懐を攻撃対象とし、紅衛兵を使って拘束させました。

彭徳懐は紅衛兵による「吊し上げ」という名の暴行を受けた挙げ句、八年もの間病室で軟禁状態に置かれました。

紅衛兵による暴行の後遺症で半身不随になっていましたが、劉少奇と同様有効な治療はおこなわれず、1974年に76歳で死亡します。

このように、毛沢東と敵対するものとみなされた人物は、政治家として失脚するだけでなく、紅衛兵による容赦ない暴力にさらされました。

共産党の幹部ですらこのような扱いですから、一般人で、学者や地主、僧侶など、「共産主義の敵」とされた人々がどのような末路を辿ったかは、言うまでもありません。

「文化大革命」という名前からは想像できないような、凄惨な暴力行為がおこなわれ、社会は混乱しました。

さて、これまで紅衛兵による文化遺産の破壊、そして、劉少奇派の失脚と悲惨な末路を紹介してきました。

特に、チベットなど少数民族の自治区においておこなわれた破壊、虐殺行為は、文革について語ることが現在の中国社会でもタブー視されていることとあいまって、その全貌が明らかにされていない部分もあります。

いずれにしても、当時の中国社会が混乱している様子を、多少なりとも理解していただけたと思います。

それでは、そんな混乱がこの後どうなっていったのか?文革の終結までを見ていきたいと思います。

林彪による毛沢東暗殺計画

共産党の実権を掌握していた劉少奇の失脚によって、毛沢東とその支持者たちが、ふたたび党の実権を握ることになりました。

1969年、13年ぶりに開かれた第9回共産党全国代表大会において、毛沢東は文革の勝利を宣言し、腹心で文革に功労のあった林彪(りんぴょう)を自らの後継者として指名します。

林彪は大躍進政策の失敗後も一貫して毛沢東を擁護し続け、毛沢東の神格化を推し進めた人物でした。

そんな林彪が毛沢東の後継者として指名されることはある種当然の結果であり、林彪自身も、「やっとここまで登りつめたか」という感慨に浸っていたことでしょう。

しかし、毛沢東が次にとった行動は意外なものでした。

国家主席のポスト廃止!!

翌年の1970年、中国共産党第9期中央委員会第2回全体会議で、毛沢東は憲法を改正し、国家主席のポストを廃止したのです。

国家主席のポストは劉少奇の失脚以来空席になっていました。

毛沢東の後継者として、次期国家主席に就任することが内定している、と考えていた林彪は、毛沢東がとったこの決定に不信感を抱くようになります。

さらに、毛沢東は上海組の一人で、中央文化革命小組(以下、中央文革)の指導部メンバーであった陳伯達(ちんはくたつ)を攻撃するようになります。

大躍進政策の失敗によって失脚した毛沢東が、文革を開始するために利用したのが、毛沢東の婦人である江青(こうせい)を中心とした「上海組」の面々でした。

彼らは、文革開始後は中央文革という組織の指導部となり、毛沢東の手足として、文革をリードしてきました。

そんな中央文革のメンバーである陳伯達を毛沢東が攻撃したことは、毛沢東の攻撃の矛先が、毛沢東派内部へと向けられ始めたことを意味します。

こうした状況を目の当たりにした林彪は、

「次の攻撃対象になるのは自分じゃないか!!」

という確信を深めていきます!!

林彪が飛行機事故で死亡?毛沢東の企て?

1971年、国防部長(国防大臣のようなポスト)であった林彪は、その権限を利用して毛沢東の暗殺を計画します。

林彪に残されている道は毛沢東の暗殺しかなかったのです。

毛沢東が身内を排除する動きを見せ始めた以上、何も手を打たなければ、劉少奇がそうであったように、今度は自分が、紅衛兵による「吊し上げ」の対象になってしまうのですから。

林彪の吊し上げなんて絶対避けたい!!!という思いはあっけなく打ち砕かれてしまいます。

なぜなら、、この計画はあっけなくバレてしまったのです。

進退窮まった林彪は、家族とともに専用機に乗り込み、ソビエト連邦(以下、ソ連)への亡命を企てます。

しかし、林彪らを載せた専用機がソ連に向かう途中、その専用機はモンゴル領内で墜落。乗っていた林彪とその家族は全員死亡しました。

事故とされていますが、やはり毛沢東が企てたとしか思えませんよね。

林彪の最期は、このように実にあっけないものでした。

止まらない毛沢東の暴政

しかし、林彪が死んでも攻撃の手が緩むことは無く、毛沢東は自身の暗殺を企てたことにより林彪の党籍を剥奪します。

こうして、文革は毛沢東対劉少奇という政治的対立から、次第に毛沢東派内部における内ゲバのような様相を呈するようになってきます。

それもこれも、全て革命(あるいは権力?)に固執する毛沢東の独裁が原因ですが、この頃になると、その毛沢東にも死期が近づいていました。

江青の台頭と第一次天安門事件、そして文革の終結へ

林彪が死んだ1971年の時点で、毛沢東は78歳でした。

そのため、次第に気力・体力の衰えが顕著になってきました。

そのためか、文革は次第に毛沢東の手から離れたところで展開していきます。

紅衛兵の間では、毛沢東思想を盲信する極左派と穏健派との内部対立が顕著になってきましたし、党内部での権力闘争も深刻化していました。

もはや毛沢東でも、文革をコントロールし切れない段階まできていたのです。

そんな中、毛沢東に代わって権力の座を手に入れようという野心を抱き始めたのが江青でした。

彼女は、中央文革の指導部という立場と毛沢東の威光を利用し、自ら党の実権を握ろうとしたのです。そのため、周恩来(しゅうおんらい)や鄧小平(とうしょうへい)、朱徳(しゅとく)など、この時まで生き残っていた共産党の大物を相次いで攻撃しました。

自国民への攻撃 天安門事件!

しかし、所詮は虎の威を借る狐です。江青の行動は次第に人々の反感を買うようになっていきます。

こうした中、1976年、第一次天安門事件が起きます。

天安門事件は日本でも有名ですが、おそらく皆さんがイメージしているのは1989年の方でしょう。戦車の前に立つ「無名の反逆者」の写真で有名ですね。

世界的に有名人となっていますがアメリカでは「タンクマン」と呼ばれているそうです。その後消息は不明となっていますが、そのまま公安に連れて行かれたという説や助けられ今も生きているという説がありますよね。

しかし、これは第二次の方で、1976年にも天安門で民衆デモは起こっていたのです。そのため、76年の方を第一次、89年の方を第二次天安門事件とも呼びます。

ただ、89年には文革は終わっているので、両者の間に直接的な関連性があるわけではありません。単にどちらも天安門で起こった民衆デモであるというだけです。

第一次天安門事件は、76年1月に周恩来が死去し、その追悼に集まった群衆が、次第に文革や毛沢東、そしてなにより江青への批判を訴えるデモを始めた事件でした。

この事件によって、江青を実質的な指導者とする文革への、世間の反感が露わになったと言って良いでしょう。

毛沢東が死去・その後は・・

そして、その年の9月には毛沢東が82歳で死去します。

これを好機とみた江青は党内でのクーデターを目論みます。しかし、毛沢東の死は反江青派にとっても好機でした。

江青が動くよりも先に、党主席兼中央軍事委員会主席であった華国鋒(かこくほう)が、林彪の死後に国防部長に就任していた葉剣英(ようけんえい)とともに逆クーデターを計画し、人民解放軍に指示して江青ら上海組の身柄を拘束させたのです。こうして、江青の野望はもろくも打ち砕かれました

1980年、最高人民法院特別法廷が開かれ、江青らに死刑判決がくだされました。江青は83年に減刑されて無期懲役となりましたが、1991年に獄中で自殺します。

そして、共産党は新たな指導体制のもと、文革で混乱した中国の再建に取り組むことになります。

鄧小平の復権、文革の傷跡

江青が死刑判決を受けた1980年、中国共産党は劉少奇事件が冤罪であったことを明言し、劉少奇をはじめ「走資派」として失脚、迫害された人々の名誉回復をおこないました。

そうした中で、かつて劉少奇の腹心だった鄧小平が、共産党の実権を握っていきます。

彼は、「改革開放路線(かいかくかいほうろせん)」と呼ばれる政治路線を掲げ、資本主義を部分的に認めることで、国内の経済を活性化し、文革で疲弊した中国の再建をすすめました。

「文革によって中国の経済復興は10年遅れた」と言われますが、鄧小平による改革開放路線は実を結び、アメリカに次ぐ(そして日本を追い抜いて)世界第二位の経済大国たる現在の中国の基盤を作り上げたと言って良いでしょう。

しかし、一方で文革によって中国社会が受けた傷は非常に大きなものでした。

文革によって犠牲になった人々は共産党による公式の統計によれば2000万人とされていますが、実際には4000万から5000万人とも言われており、その数はナチスによるユダヤ人虐殺の犠牲者600万人を大きく上回る数です。

今回の記事では、文革の流れを理解してもらうために政治的な面にフォーカスを当てて解説しましたが、政治と何ら関係のない民間人も、文革によって多く犠牲になっていることを忘れてはいけません。

劉少奇らは文革の終結後に名誉回復されましたが、犠牲になった多くの民間人は、未だ名誉回復されることなく忘れ去られようとしているのです。

現在の中国でも、文革について語ることは天安門事件と同様にタブーとされています。文革を経験した一部の人々がネットを通じて情報を発信していますが、当局によって削除されている状況が続いているそうです。

【世界史】毛沢東の文化大革命とはどんなものだったのか?わかりやすく解説!まとめ

いかがでしたでしょうか?

前、中、後編に分けて、文化大革命について解説しました!文革の流れを大まかに理解していただければ幸いです。

文革は情報量も多い上に、未だ公開されていない記録もあるため、記事の中では紹介しきれなかったエピソードも多数あります。

今回の記事で少しでも興味が出てきた人は、文革について自分でも調べてみると、より知識が深まると思います!

次に読みたい記事はこちら

- 【世界史】毛沢東の文化大革命とはどんなものだったのか?わかりやすく解説!

- 恩来とはどんな人物だったのか?日本やアメリカとの関係をわかりやすく解説!

- 毛沢東とはどんな人?わかりやすく解説!中国ではいまだカリスマ性の高い偉人扱い?

- 建国の父・毛沢東の功績と功罪がすごい!毛沢東は偉人か犯罪者か?

- 毛沢東の面白エピソードや名言をご紹介!読書好き・若い女好きの毛沢東

- 江沢民ってどんな人?政策やウイグルの侵略計画の真相とは?

コメント